「英語霸權」如何影響「國際化」的香港?

英語猶如國際語言系統中的「美元」:正式、認受性高以及全球通用。在全球貿易結算中,美元佔八成,是當之無愧的「國際貨幣」。目前有近14億人應用,被82個國家及地區定為法定語言的英語,也是無可比擬的「國際語言」。不過,儘管人們很清晰地感受到「美元霸權」正在影響全球的經濟,帶來通脹和泡沫,但人們卻很難感受「英語霸權」如何影響著全世界,又是如何製造文化資本分配的不公。

澳洲人文科學院院士、麥考瑞大學語言學系傑出教授英格麗·皮勒(Ingrid Piller)曾撰寫《語言多樣性與社會正義:應用社會語言學導論》(下稱《語言》)一書。上周二(9月28日),她應雲南大學邀請開辦網上講座,從歷史、政治和經濟等角度解釋了英語「主導」全球語言體系的現象。

香港自回歸後推行「兩文三語」,又自詡為「國際化城市」,英語地位自然不凡,甚至與「精英文化」捆綁。而英格麗教授的演講和著作,正好啟發我們重新審視「英語」在香港社會系統中的地位,或許能夠打破一些長期藏於「英語霸權」下的迷思。

英語何以成為的「國際語言」

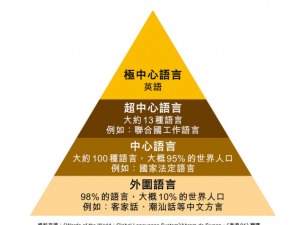

英格麗教授的演講開端,引用了荷蘭社會學家亞伯拉姆·德·斯瓦安(Abram de Swaan)提出的「全球語言體系」金字塔。該模型把世界上的語言分為四類(下圖):外圍語言、中心語言、超中心語言和極中心語言。英語作為「極中心語言」,穩坐於金字塔上端。

不為人知的是,五個世紀以前,使用英語人數其實只有兩百到四百萬,「當時世界只有一個角落在說英語,也就是現在的英格蘭(England),大不列顛島的一部分。」英格麗教授在演講中說,「這個小島遠離歐洲,地理上被『孤立』,英語當時也不值一提(worth nothing)。」

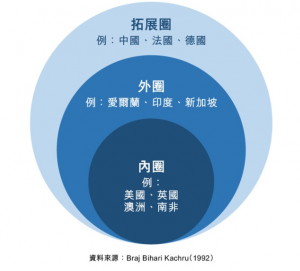

然而,使用英語的人數卻激增了七倍,這一切又是如何發生的?英格麗談到了北印度語言學家Braj Bihari Kachru在1992年提出的「世界英語」同心圓模型(下圖)。該模型以英語使用為標準,將世界上的國家劃分為三類:核心「內圈」,是以英語為母語或第一語言的國家,如英美、澳洲、加拿大等;「外圈」包括把英語作為法定語言,與多語言並行地位的國家,如印度、愛爾蘭、新加坡等;而最外圍的「拓展圈」包括把英語作為主要外語推廣普及的國家,如中國、俄羅斯、德國等。

「這個模型雖有些『過時』,但清晰解釋了英語的傳播浪潮(waves of spread)。」英格麗說道,「英語傳播並非因為人口增長,而明顯地跟隨殖民過程。」英格麗依據Bihari的模型,談到英語傳播的「三次浪潮」。

首先,在十七至十八世紀,英格蘭人開啟「定居者式殖民」(Settler Colonization),前往北美、澳洲、南非等地定居,並將英語帶往這些地區,形成「內圈」。隨後不久的十八至十九世紀,大不列顛帝國在世界開啟「榨取式殖民」(Extractive Colonization),「不像前者有大規模人口遷移,這是通過軍事佔領來榨取當地的資源和商品。」英格麗解釋,這個過程中,英語跟隨殖民者傳至亞洲和非洲,形成「外圈」。

步入二十世紀,各地區、國家解殖,但並沒有停止英語的浪潮。「美帝國主義(U.S. imperialism)、全球化和好萊塢文化(soft power of hollywood)的盛行,很多沒有被殖民的國家也開始參與這場『英語遊戲』。」英格麗說,「正因如此,英語成為了全世界教育系統中,一門重要語言課程」,如此便形成了「拓展圈」。

在這圈層中,中國正是一個絕佳的例子。英格麗從教育、經貿、科技以及軟實力四個方面,簡單介紹了中國如何推廣英語,至今甚至已經成為世界上擁有第五多英語使用者的國家,達一億人次。

「國際語言」的不公與迷思

演變至今,英語和美元體現出相似的「網絡外部性」,即越多人選擇一樣商品或服務,其效用便越高。美元具有很強的「網絡外部性」,幾乎壟斷全球重要原材料的計價,亦因此主導著全球的貨幣市場乃至經濟變化。反過來看,對於每位參與全球交易的市場主體而言,美元亦是最低風險的選擇,因為其幾乎能在全球兌換任何商品。以此類推,全球對於英語的推崇,大多也是出於國際交流、經貿需要,英語在全球越普及,這門語言的經濟價值便越高,亦會吸引越多人學。

猶如美元硬幣擁有兩面,英語「全球化」雖減低了跨國溝通成本,卻創造了迷思乃至衍生了不公。「沒有語言是中立的工具,每個語言都附帶一套意識形態、觀點和態度。」英格麗在演講中解釋,早期,推廣英語其實是殖民以及西方帝國主義傳播的一部分。她隨後以英語語言教育中的「固有認知」為例展開:本國語言使用者(native speaker)是最好的老師,美式/英式口音的英語是最好的英語,英語教學效果最好,英語是向善的力量(force for good)等等。

這些認知看似說得通,卻又經不起推敲。以最後一點為例,英語「向善」的邏輯起點在於學習英語能促進「跨文化交流」,「但對於未適應英語語言和英語教育國家而言,這與其利益需求相去甚遠。」問題是,「固有認知」不止存在於教育系統,亦存在在工作、社會以及市民生活的每一個角落中,集聚起來便成了「迷思」,於是「英語被廣泛誤認為是謀求發展的積極方法(high road to develop)。」

爾後,這些「迷思」又成為製造不公平的元兇。為了迎合「全球化」和發展經濟,欠發展國家必須推廣英語和承擔非母語教育的成本。「英語與所謂『發展』緊緊捆綁在一起。『發展』被定義為外向主導型,卻不考慮當地特點和背景,」英格麗在《語言》中寫道,「通過吹捧英語為萬能藥,全球社群往弱勢成員施加了『雙重負擔』:他們必須同時習得生產性技能和學英文。對於大多數弱勢國家而言,這是完全不現實的,只能讓國際『專家』幫助所謂『發展』。」

反思英語與「國際化」香港

英格麗教授的觀察,為我們提供了一個新視角去反思「英語」、「國際化」乃至香港的語言系統。在「國際化」的香港生活,英文隨處可見:公共交通廣播,餐廳菜名,大專院校授課、教授發論文,政府施政、立法、工作。當然,英語通行不只是因為「國際化」,還因為英語是香港的「法定語言」。《基本法》第九條列明:「香港特別行政區的行政機關、立法機關和司法機關,除使用中文外,還可使用英文,英文也是正式語文。」

簡單來講,便是香港於1997年回歸後所定下的「兩文三語」語言政策。「兩文」指的是中文和英文,「三語」指的便是粵語、普通話和英語。近年來,社會上就粵、普兩種語言爭執不斷,甚至引起政治風波,但幾乎從來沒有聲音質疑過「英語」的地位。

有趣的是,對於香港這座亞洲城市而言,英語使用者從來都不是大多數。根據2016年中期人口統計,以粵語為慣用語言的人數佔全港88.9%,而英語慣用者僅佔4.3%。同樣地,西方人亦不是香港人口的大多數——華人佔香港人口高達92%,其他國籍人士主要為南亞裔。但非常奇怪的是,英語卻成了香港不少正式場合,尤其政府內部工作的「慣用語言」,足以窺見精英和大眾間的脫節。

前任香港政府新聞統籌專員馮煒光日前發表文章《中國人用中文辦公,港府政務官未必這樣想》,提及自己參與政策委員會會議的觀察。馮表示,九成市民講中文、用中文,但關乎全港市民福祉的政策文件卻全部用英文,提議也只能用英文,「若你堅持用中文回覆,會被視為異類,因為外籍同事看不懂。」他還憶述一次參與會議的「轉台」經歷:「目光一掃,全場便只有一位由律政處派來的外籍人事,但全特區最高級的一批人(由司長、局長、常秘到筆者全是中國人)都要『移船就磡』,立馬『轉台』。」

「為一人轉台」,可以解釋為政府工作的「國際化」,亦可以說是包容和靈活。但退一步去想,既然這位「外籍人士」要服務說中文的香港市民,為何不能主動去學中文、講中文呢?而進一步去想,香港政府在招賢納新時,都會設下「英語」的語言門檻,但為何不設下粵語和普通話的門檻?這是否代表,外籍人士能夠依靠母語在政府流暢工作,但本地港人卻必須學習外語來參與管治和執政?

《香港01》並非旗幟鮮明地「反對英文」,而是強調要「正視」英文及中文。在歷史、教育、經濟等種種原因下,英語成為了香港社會上「推崇」的語言。在香港約百年「殖民史」中,英語與管治階層緊密地捆綁在一起。回歸後,「英語中學」和「中文中學」的分野、上落車制度更是強化了英語的「精英迷思」。時至今日,金融、法律、醫療等高薪職業,從學科學習到實際工作,英文都無處不在。

但不要忘記,特區政府在香港回歸時所定下的「兩文三語」政策,目標是「中英兼擅」。那麼,英文長期「凌駕」於中文的問題就應該被解決,推崇「英文」而對社會所造成的「不公」亦應該被看見。最簡單的例子,既然全港九成人以中文為母語,醫院的藥單、診斷和醫生紙等便應以「中文」撰寫,方便病人更好了解病情。

「很多關於語言的看法,本質上是社會的建構,為了服務某些利益持份者。」在演講的結尾,英格麗說道,「我嘗試在演講中告訴大家,英語的意識形態由哪些持份者主導。當然,競爭一直在繼續,語言的意識形態也會改變……隨著世界從『單極』走向『多極』,語言金字塔或在瓦解。」她續指,語言會動態發展,中文的重要性正在不斷浮現,五百年後的英語「如果依然重要的話」,那麼它將會帶著中文的特點。(01)

澳洲人文科學院院士、麥考瑞大學語言學系傑出教授英格麗·皮勒(Ingrid Piller)曾撰寫《語言多樣性與社會正義:應用社會語言學導論》一書。(資料來源:牛津大學出版社)