【今日点击】日前,殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機在福建艦上成功完成首次彈射起飛和着艦訓練,標誌着中國航空母艦已經具備電磁彈射和回收能力。這是繼九三閲兵、第六代戰鬥機首飛傳聞、中國戰機在印巴空戰大顯身手之後,又一個與中國科技、軍工進步相關的例證。從1949年建國前的小米加步槍到如今的一大批世界一流武器裝備面世,中國的變化之大,是1978年改革開放前多數人難以想象的。

大約在十多年前,儘管當時中國已經是世界第二大經濟體和第一大工業國,但因為仍以生產中低端產品為主,以至於山寨商品遍地都是,不少民眾選擇出國購買電飯煲、馬桶蓋。為了抓住產業技術變革的機遇,中國在2015年實施「中國製造2025」規劃。

十年後的今天,中國被英國《經濟學人》稱為科學超級大國,躍上全球產業鏈的中高端,出口產品從昔日的「老三樣」(服裝、家電、傢俱)變為以電動汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的「新三樣」。今年5月,《紐約時報》在《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》一文中表示:「十來年的功夫,中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變,有些甚至超過了西方的產品。」

不應迴避的是,今天中國依舊面臨「創新能力不適應高質量發展要求,產業體系整體大而不強、全而不精,關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變」的困境,科技創新仍然要努力破除權力任性、腐敗、官僚主義、形式主義、階層固化、高房價的負面影響,但中國科技和工業的進步確實是有目共睹。去年12月,《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗裏德曼(Thomas Friedman)在訪問北京和上海後寫道:「在我們睡覺的時候,中國已在高技術製造業的所有方面都取得了巨大的飛躍。」

科技和工業重大突破的背後是中國連續多年的持續投入,是中國長期堅持的趕超路線,是大批中國人通過讓步短期的幸福來追求長期的成功。尤其是前些年面對美國的科技圍堵,中國可以說是下了大力氣來進行科技攻關。現代社會的國家競爭包含許多方面,其中一個核心領域是科技競爭。第一次科技革命以來人類社會的翻天覆地變化足以證明科技是決定一個社會發展程度的最重要變量之一。中國多年以來投入鉅額資源來發展科技和工業,正是為了在激烈的競爭中推動國家發展。

當下中國科技、工業的重大進步說明中國有能力維護安全和發展利益,說明中國藴藏巨大的潛力。越是這樣的時候,中國越要在發展科技和改善民生兩個層面保持動態平衡,越要讓科技進步、經濟發展與民生改善、社會公平相互促進、相互補充。

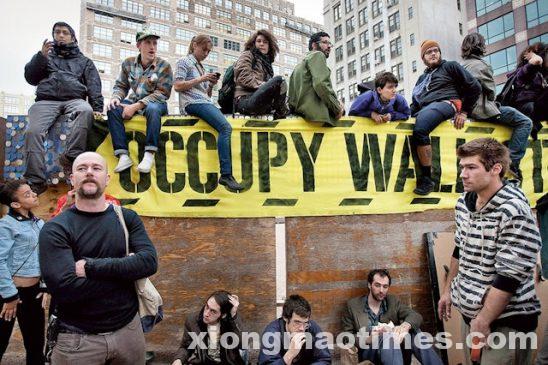

2011年爆發的「佔領華爾街」運動,說明美國科技進步和經濟發展的紅利未能公平惠及全民。(資料圖片)

蘇聯和美國是當今中國要吸取的兩個教訓。當年蘇聯以舉國之力來發展重工業、軍工,投入大量資源,成效一度非常顯著,蘇聯一躍成為僅次於美國的超級大國,但因為長期壓抑社會活力和忽視民生,經濟發展嚴重失衡,最終既引起民眾的普遍不滿,又反過來嚴重限制重工業、軍工的可持續發展。

美國是世界第一大經濟體和第一大科技強國,具有不容低估的活力、創造力與韌性,但因為長期的利益分配不公,貧富分化、階層固化問題十分突出,大量普通人生活拮据,怨氣、怒氣在社會瀰漫,造成民粹主義盛行、社會撕裂嚴重,為美國的長治久安蒙上一層陰影。

蘇聯和美國的教訓存在明顯區別,前者是計劃經濟下長期過度偏向重工業和軍工,後者是市場經濟下科技進步的成果未能公平惠及全民。蘇聯的教訓說明發展重工業、軍工的同時非但不能忽略輕工業發展和民生改善,而且應該構建開放的市場經濟環境。美國的教訓說明發展科技一定要公平惠及全民,否則容易激化社會矛盾。

社會是所有人共同生活的社會,既要努力營造人盡其才的環境,又不能讓普通人產生嚴重的被剝奪感、失落感。只有所有階層的人都能從科技進步中獲益,只有公平進行利益分配,整個社會才能維持和諧,才能帶來源源不斷的活力與創造力。

科技創新是經濟社會發展、民生改善、國家崛起的關鍵驅動力,把科技創新放在突出位置是現代社會的理性選擇,但科技創新不是少數人或小圈子的事情,而是應該以一代又一代來自各個階層的人才作為後盾,應該以增進全民共同福祉作為目標。如果科技創新侷限於少數人或小圈子,遲早會後繼乏力、人才枯竭。如果科技創新不能帶來全民福祉的改善,那麼科技創新過程中難以避免的勞動替代問題勢必侵蝕科技創新的正面意義。正因這樣,為了科技創新的可持續,為了凝聚人心,最明智的選擇是讓各個階層的人都有脱穎而出的機會,都能公平分享科技紅利。

當今中國的科技、工業進步已經是顯而易見的事實。相比於高度封閉的蘇聯計劃經濟,民營經濟為中國「貢獻了50%以上的稅收,60%以上的國內生產總值,70%以上的技術創新成果,80%以上的城鎮勞動就業,90%以上的企業數量」。

但不能掉以輕心的問題是,中國本就有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」,近年來大量企業和民眾又面臨生存困境,內需不振,貧富分化、階層固化和青年失業問題日漸突出,許多人對未來缺乏信心。在此之際,中國應該努力打通科技進步、經濟發展與民生改善、社會公平的堵點,既要讓科技進步、經濟發展的成果讓全民有切實的獲得感,讓各個階層都能看到希望,又要讓看到希望、有切實獲得感的全民成為支撐中國經濟、科技持續健康發展和社會長治久安的最廣泛基石。